サブテーマ2

噴火履歴調査による火山噴火の中長期予測と噴火推移調査に基づく噴火事象系統樹の作成

サブテーマ2では,過去数万年間に活動した活火山を過去の噴火履歴や噴火の”癖”に基づいて分類し,それぞれのタイプについて露頭観察・トレンチ調査・ボーリング調査・各種室内分析・古記録調査などを行うことで,詳しい噴火履歴,噴火の推移,噴出量などを詳細に明らかにします.そして,各噴火でのマグマ噴出量と年代の関係を構築し,現在のマグマの噴火準備状況を推定します.

露頭観察

火山が噴火すると,マグマの破片や山体を構成していた岩石が噴出し,火口近辺~数100kmの遠方まで様々な範囲に堆積します.やがて時間が経つと,噴出物は別の地層に覆われたり,植生が発達して見えなくなってしまいますが,崖などでは地層断面が露出し,かつての噴出物にアクセスすることが可能です.このような場所(露頭)で地層を観察することで,いつ・どの火山で・どのような噴火が起きたか,などについて詳しい情報を得ることができます.

トレンチ調査

噴火履歴やその推移を復元するには露頭観察が不可欠ですが,必ずしも適当な場所に良い露頭があるとは限りません.そのような場合には,ユンボまたは人力(スコップ使用!)によって穴を掘り,壁面に現れた地層を観察するという“荒業”を行います.これをトレンチ調査と呼びます.トレンチ調査では,戦略的に地点を選び,観察しやすい露頭を人工的に作ることになるので,噴火推移の解読がスムーズに進み,研究が飛躍的に進展します.

ボーリング調査

トレンチ調査でも到達できないような深部の地層や岩石を調べるには,専門の設備で深い穴を掘り,深部の地層をくり抜いて引き上げる方法をとります.これをボーリング調査と呼びます.ボーリング調査を行うことで,全くアクセスすることができなかった地質・岩石の状態が明らかになります.ボーリングは専門の業者に依頼します.試料は円柱状の岩石(コアとよぶ)で,木箱に収められて引き渡されます.

空中写真の解析

火山を調べるといっても,ただやみくもにフィールドに出たのでは,なかなか成果はあがりません.そこで,事前に空中写真や地形図を注意深く観察し,どのような火山地形が作られているか,火口はどこあるのか,どういう順序で噴火したのか,などを詳しく解析します.

噴出物の観察

野外で採取した火山噴出物を持ち帰り,研究室で詳しく観察します.観察の仕方や対象は目的ごとに異なります.

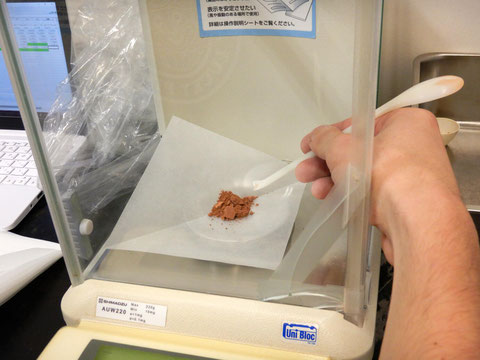

噴出物の化学組成分析

噴出物の化学組成は,どのようなマグマが噴火したかを知る上で重要な情報です.噴出物を洗浄後,粉末状に加工し,高温で融かして円板状のガラス試料を作ります.そして,専用の装置でX線を照射することで化学組成を分析します.

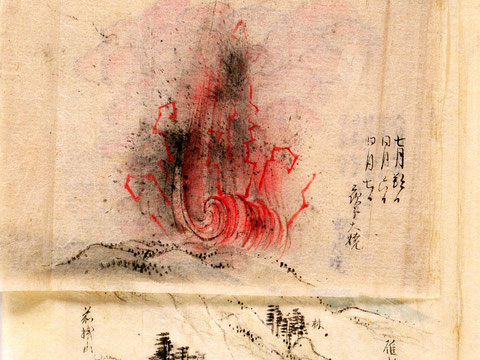

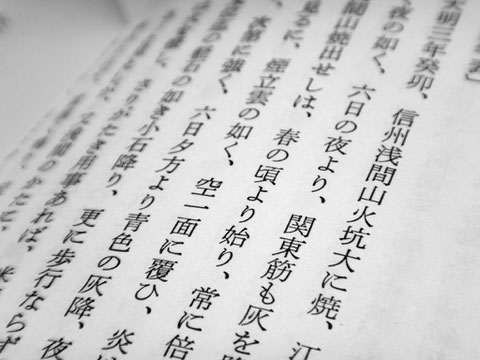

古記録の解読

昔の人は,当時の噴火の様子をしばしば文書に残しています.それを解読することで,かつてどのような噴火があったかをたどることができます.

研究の1コマ

仕分けられた火山灰試料

大量の岩石試料たち

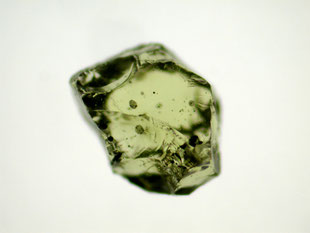

かんらん石の斑晶(約2mm)

岩石粉末を秤量中

大学間で岩石試料を送ることもあります

火山には噴気孔もあります.風の弱い日は要注意!

サブテーマ2 参加メンバー

こちらのPDFの担当課題3.2をご覧ください.